Икона Божией Матери Благовещение Московская

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице; но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак празднику Благовещения, глас 8

От нашей веры, от того, как мы служим Богу, зависит и земная жизнь, и наше спасение, и участие в пакибытии. Смирение человека в поступках и словах привлекает к нему Божие благоволение и благодать, столь необходимые, чтобы следовать благому пути. В сознании православных людей на нашей земле глубокие чувства умиления и благоговения вызывало Благовещение Пресвятой Богородицы. В ответ на эти чаяния Господь неоднократно переменял по заступничеству Богоматери ход земных событий, и благая весть входила в жизнь наших предков, становясь неотъемлемой частью бытия. Из испытаний они выходили укрепленными в вере, в Промысл Божий и с упованием на Его милость.

Неслучайно самые тяжелые колокола, в которые звонят по большим праздникам*, у нас названы благовестниками, а звон, возвещающий начало богослужения — благовестом. Над городскими и монастырскими воротами (толщина защитных стен достигала нескольких метров) часто строили Благовещенские церкви, чтобы, говоря словами Ярослава Мудрого: «Сими врата благие вести приходили в град молитвами Пресвятые Богородицы и святаго Архангела Гавриила — радостей благовестника». Многие иконы Благовещения Пресвятой Богородицы на Руси известны как чудотворные. Один из таких образов был явлен в XVI веке в Московском Кремле.

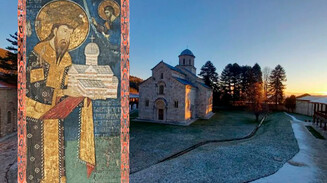

Благовещенская башня в южной стене — одна из 19 башен Московского Кремля

Девятнадцать башен, построенных как фортификационные укрепления крепостной стены еще в 1485–1516 годах, сегодня окружают Кремль, сохраняя свою древнюю форму. За последние 500 лет проводилась лишь их реконструкция. Одна из башен, построенная у набережной Москвы-реки, чтобы защищать Кремль с южной стороны, именуется Благовещенской. Ее отличает от других пояс из белого кирпича у основания, возможно, сохранившийся от предыдущей, «белокаменной» эпохи**. Флюгер на вершине украшает не флажок, а веточка вербы с птицами. Свое название башня получила благодаря чудесному явлению иконы Благовещения на ее западной стене при царе Иоанне Грозном.

Благовещенская башня, современный вид

Эта башня в кремлевской стене у Житного двора*** с устроенными небольшими воротами, через которые дворцовые прачки ходили к реке полоскать белье, служила тюрьмой. Однажды в темницу был брошен несправедливо приговоренный к смерти воевода. Доказать свою невиновность он не мог и проводил дни и ночи, молясь Господу, Его Пречистой Матери и святым. Пресвятая Дева явилась страдальцу во сне и повелела просить у царя помилования. Воевода, зная непреклонность самодержца, не решился просить себе милости. Тогда Царица Небесная явилась узнику во второй раз и, ободрив его, обещала Свою помощь и покровительство. Укрепленный надеждой на заступничество Богоматери, воевода подал царю прошение о помиловании. Царь Иоанн Грозный страшно разгневался, узнав о прошении, и велел стражникам немедленно казнить осужденного.

Изображение иконы Благовещения Пресвятой Богородицы, явленной на стене Кремлевской башни, в книге Г. В. Есипова «Церковь Благовещения Божией Матери, что на Житном дворе в Московском кремле», 1896 г.

Когда стража подошла к башне, чтобы исполнить приговор, то на стене, обращенной к царскому дворцу, проступило изображение иконы Благовещения Пресвятой Богородицы. О чудесном явлении доложили царю, и Иоанн Грозный, пораженный чудом, отпустил воеводу на волю.

Башню с того дня стали именовать Благовещенской.

К чудесно явленной иконе Благовещения постоянно притекали молящиеся, и вскоре у башни построили деревянную часовню. В 1731 году императрица Анна Иоанновна велела возвести на месте деревянной часовни каменную Благовещенскую церковь, причем так, что явленная икона оказалась внутри за правым клиросом, а Благовещенская башня стала колокольней. Для этой церкви императрица передала Тихвинскую икону Божией Матери в ризе, изготовленной ее собственными руками. Образ хранился здесь вплоть до начала ХХ века.

Кремлевская набережная в 1911–1917 гг., Благовещенская башня-колокольня и каменный Благовещенский храм

В XVIII–XX веках «самописаная» икона Благовещения была одной из самых почитаемых московских святынь. К ней приносили пожертвования в виде драгоценных украшений-подвесок. В 1742 году перед образом чудесно возжглась свеча. Посетившая в том же году Москву императрица Елизавета Петровна приказала изготовить из драгоценных пожертвований серебряную ризу для иконы и золотой венец. В 1812-м во время нашествия Наполеона они были похищены, и в 1816 году для образа была сделана новая риза.

Согласно описям церкви Благовещения 1831 и 1871 годов, икону размером 190 х 120 см покрывал серебряный золоченый чеканный оклад с украшенными жемчугом венцами и цатами; деревянную золоченую резную раму образа обрамляли две колонны на пьедесталах с карнизом над ними. В 1891–1892 годах, в память о чудесном спасении императора Александра Александровича и его семьи во время крушения поезда 17 октября 1888 года, в Благовещенской башне был устроен придел во имя святителя Иоанна Милостивого. На северной стене придела, с другой стороны которой находился «самописаный» образ, было изображено «явление в сей башне Богоматери узнику», сопровожденное «летописью» с подробным изложением сказания. До 1917 года в церкви Благовещения на Житном дворе также находилась особо чтимая в Москве чудотворная икона Пресвятой Богородицы Нечаянная Радость, ныне пребывающая в церкви Илии Обыденного на Остоженке.

Церковь Благовещения на Житном дворе. Почтовая открытка 1900-х

В 1932 году ХХ века вместе с другими древними памятниками Кремля Благовещенская церковь на Житном дворе была снесена. Вместо креста на Благовещенской башне поставили флюгер. Судьба иконы Благовещения, явленной на стене башни, к сожалению, сегодня неизвестна. Утрачена и ее старинная риза. Но мы, храня память о милости и заступничестве Пресвятой Богородицы, можем впустить Благовещение в свою жизнь и, как и наши предки, с благоговением воззвать: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!

Еже от века таинство открывается днесь, и Сын Божий Сын человечь бывает: да, хуждшее восприем, подаст ми лучшее. Солгася древле Адам, и Бог, возжелев быти, не бысть: Человек бывает Бог, да бога Адама соделает. Да веселится тварь, да ликовствует естество, яко Архангел Деве со страхом предстоит и — еже радуйся — приносит, печали сопротивное. За милосердие милости вочеловечивыйся, Боже наш, слава Тебе.

Стихира Благовещения на хвалитех, глас 2

Материал подготовлен редакцией сайта obitel-minsk.ru

Фотографии из интернета

При подготовке использовались материалы:

- Памятники Московской древности, с присовокуплением очерка монументальной истории Москвы и древних видов и планов древней столицы / Соч. Императорского общества истории и древности российских действ. члена Ивана Снегирева. — Изд. Августа Семена. — Москва: В тип. Августа Семена, 1842. — 358, 28, IV, II с.

- [Есипов Г. В.] Церковь Благовещения Божией Матери, что на Житном дворе в Московском кремле [3-e изд., доп.]. М.: Типо-Литография И. Ефимова, 1896.

- Описание явлений всех икон Пресвятыя Богородицы и различные жития святых… — НБ МГУ. Отд. редких книг. Рукоп. сб. 1714–1716 гг. (10535-22-71). Л. 4об.

- Кремль. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы на Житном дворе, Тверской (Центральный административный округ (ЦАО)), фотография. Архивная фотография Благовещенская башня Кремля и Благовещенская церковь, 1917–1933 год (направление съемки — восток) с сайта pastvu.com

- Музеи московского кремля: Архитектурный ансамбль кремля/ Историк

----------

* В старину считалось делом чести, чтобы на колокольне храма был колокол весом хотя бы полторы тонны. Самый большой используемый сегодня за богослужением старинный благовестник — это Успенский колокол на Успенской звоннице Московского Кремля, отлитый в 1817 году. Его вес составляет 65,5 тонны.

** В XV веке при царе Иоанне III белокаменные кремлевские стены были разобраны и возведены новые из красного обожженного кирпича.

*** Житный двор, существовавший до середины ХVIII века. Сюда каждую осень после сбора урожая свозились в амбары рожь, сено, овес и продукты из государевых имений. Там же собирались государевы люди, получавшие жалованье хлебом.

07.04.2025