Драгоценный пред Богом человек

Он как цветок, обрамленный шипами, охраняющими его драгоценно-нетленную красоту, — это внутренне. А внешне: он, точно беззащитный полевой самородок — даже сорванный, — дарит радость и аромат житья-бытья. Неизменно соприсутствующий в текущих событиях и точно освящающий их. Он же епископ. Но никакой тут связи с обычным образом архиерея… Всё следует ритмике практической логики, дышит его свободой.

Его невозможно клонировать, ему нельзя подражать…

Он ничего не скрывает. Святая правда. Его друзья — дети. Он сам ребенок. Мудрость старика, простота ребенка. На вид дикарь, а в душе святость. Без изящества в образе, полон благодати и красоты внутреннего человека. Изобилие любви и абсолютно бесплатно. Мы благодарим его…

Митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай (Хаджиниколау) о епископе Афанасии (Евтиче)

4 марта 2021 года — день преставления и рождения для жизни вечной удивительного, незаурядного епископа Сербской Православной Церкви владыки Афанасия (Евтича). Отошел ко Господу выдающийся православный богослов, педагог, самобытный, исключительной энергии, сильного характера архиерей, духовное чадо преподобного Иустина (Поповича).

Как пишет один из биографов владыки Афанасия епископ Максим (Василевич), нелегко выразить и в кратких чертах описать, что значит для современного православного человека эта духовная личность. Потребуется немало времени, чтобы рассказать о духовном и святительском служении епископа Герцеговинского и Приморского Афанасия.

А для описания образа этого уникального, неординарного человека, характер и личность которого нужно рассматривать под разными углами зрения, скорее всего, придется вводить специальные единицы измерения. Тот, кто решится — пройдет по длинной дороге, начинающейся узкой тропинкой на западе Сербии, извивающейся меж амбаров деревни Брдарици близ города Шабац, где 8 января 1938 года в семье Милана и Савки Евтич родился сын Зоран. По этой тропинке мальчик ходил в Драгу в начальную школу и в Шабац — в гимназию. Дальше тропка, вившаяся среди зеленых лесов и скрытых пригорков, переходит в живописную дорогу, ведущую в Белград. В июне 1958 года Зоран окончил Белградскую духовную семинарию и в сентябре поступил на богословский факультет Белградского университета, но вскоре был призван в армию.

В центре семейной фотографии — родители Милан и Савка Евтич и их сын Зоран, будущий владыка Афанасий

Через два года дорога повернет к монастырю Пустыня под Валево, где преподобный Иустин (Попович) 3 декабря совершит монашеский постриг Зорана и родится монах Афанасий. Далее извилистый духовно-богословский путь будет лежать через град равноапостольного Константина, Афины, Париж и Сорбонну… Он пройдет через Принцевы острова Мраморного моря и подземные церкви Каппадокии к Живоносному Гробу Господню в Иерусалиме и горе Синай. А затем через Афон и Аттику не минет Монмартр и римские катакомбы, устремится в Россию Достоевского и преподобного Серафима Саровского. Завернет к Большому каньону в Колорадо и дойдет до холодных вод могучего Тихого океана, чтобы вернуться в воеводство Святого Саввы и Косовско-Метохскую галактику. Жизнь этого человека подобна постоянно расширяющемуся космосу, который открывает нам новые миры.

Владыка любил географию: «Я люблю географию. Ее нужно изучать… Один ученый знаток в этой области сказал: "Географию нужно учить… ногами". С географией можно и в Царство Небесное найти дорогу! Вот если ты увидел травинку, какое-нибудь животное или иное творенье Божие, относись к ним с любовью, и они научат тебя любить Творца в Его твореньях».

Удивительный жизненный путь, богословские труды, духовное окормление многострадального сербского народа… В 80-е годы ХХ века вместе с митрополитом Амфилохием (Радовичем) они, тогда молодые епископы, своей энергичной проповедью, даром слова и жизненным примером открыли красоту Православия и привлекли в Церковь молодежь. Благодаря им многие сербы после десятилетий коммунистического режима приняли крещение. Оба — чада преподобного Иустина — стали и оставались до своей кончины одними из самых любимых архиереев сербского народа.

Будущий епископ Афанасий (первый слева в нижнем ряду) во время службы в армии, 1960-е годы

В 1991 году Архиерейским Собором Сербской Православной Церкви был избран епископом на Банатскую кафедру. Епископская хиротония состоялась 7 июля 1991 года в Вршаце. В мае 1992 года переведен на Захумско-Герцеговинскую кафедру, но из-за начала гражданской войны в Боснии и Герцеговине восшествие на кафедру епархии, которая находилась в городе Мостар, стало невозможным. Кафедра была перенесена в монастырь Тврдош близ города Требине, где и находится ныне.

В управление владыке Афанасию досталась епархия, которая не имела своего епископа на протяжении десятилетий и в тот момент была охвачена кровопролитной войной. В 1990-е годы не было позиции на герцеговинском фронте, которую епископ Афанасий не обошел бы, чтобы ободрить сербских бойцов. Владыка оставался со своим народом, неутомимо собирал помощь для бойцов, особенно заботился о семьях погибших. Шел по полям сражений, собирал раненых и убитых, отпевал, хоронил… Также нужно не забывать, что именно в герцеговинских школах — первых во всех сербских землях после падения коммунизма — благодаря владыке Афанасию начали изучать Закон Божий. Позже эта практика распространилась на школы других краев Республики Сербской, а потом и самой Сербии.

Иеромонах Афанасий (Евтич) на литии на Успение Божией Матери с патриархом Германом в монастыре Раковица, 1974 год

В 1994 году по инициативе владыки была открыта Духовная академия святого Василия Острожского в Србине (Республика Сербская, Босния и Герцеговина), и он стал ее первым ректором.

Владыка не боялся никого, кроме Бога. Когда в Косово в конце девяностых начались массовые убийства сербов, он вместе с митрополитом Амфилохием каждый день собирал останки и отпевал людей. Эти воины Христовы защищали Косово и Метохию как сербский Иерусалим.

Он принимал активное участие в культурной жизни Сербии. На беседах и встречах своими открытыми выступлениями, прекрасным знанием богословия и философии, великолепной эрудицией вызывал особую симпатию и уважение слушателей, особенно среди молодежи. Владыка открыто дискутировал с атеистами, материалистами, марксистами и им подобными. Он — автор многочисленных трудов и публикаций по истории Церкви, патрологии, христианской культуре.

Владыка Афанасий был настоящим христолюбцем, нес в себе пасхальную жизнерадостность, порой мог проявлять легкое юродство. Это был подлинный пастырь овец Христовых, с сердцем, открытым для любого человека, который встречался ему на жизненном пути. В своих воспоминаниях каждый из тех, кто лично знал владыку Афанасия (Евтича), подчеркивает что-то важное, открывшееся только ему.

Духовные чада преподобного Иустина (Поповича) иеромонахи Афанасий и Амфилохий (на фотографии слева)

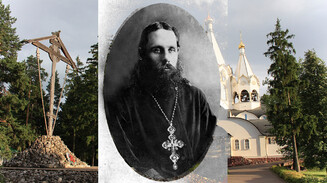

Как-то в ноябре 2005 года владыка Афанасий выступал с докладом на конференции в Даниловом монастыре. Епископ оживленно участвовал в дискуссиях. Его прямые и глубокие высказывания, образная речь (по-русски он говорил прекрасно, с приятным сербским акцентом) и сам внешний вид — всё привлекало к нему внимание. Необычность образа дополнял бандаж на шее, который владыка носил многие годы после тяжелой автомобильной аварии. «В обеденный перерыв, — вспоминает Игорь Владимирович Гарькавый*, — я столкнулся с ним в коридоре. Попросил благословения и, следуя привычной схеме этикета, пригласил его приехать поклониться новомученикам на Бутовский полигон. Я просто высказал пожелание на будущее, но владыка любил рушить шаблоны и спросил, нельзя ли поехать в Бутово прямо сейчас? Обед длился около двух часов, и этого времени хватило бы только на дорогу туда и обратно, если ехать общественным транспортом. Но мой собеседник уже загорелся, и мы довольно быстрым темпом направились к станции метро "Тульская". По дороге я обратил внимание на обувь владыки и, к своему ужасу, увидел, что он был в носках и сандалиях… На дворе стоял промозглый, пасмурный ноябрь. Снег на прохоженной к метро тропе превратился в грязное сырое месиво. Мои призывы вызвать такси архиерей вежливо отклонил. Нас с интересом разглядывали прохожие: вязаная скуфья, бандаж на шее, архиерейская панагия и сандалии в такую погоду делали фигуру епископа очень колоритной.

Мы спустились в метро, вошли в вагон, владыке кто-то уступил место. Но он отказался: в том же вагоне ехала довольно пестрая компания молодежи лет 14–16, и владыка Афанасий решил с ними пообщаться. Честно говоря, я немного за него испугался: епископ, который вклинивается в общение подростков, говорит с акцентом и т.д. — насколько это было необычно… "Как бы не нагрубили", — подумал я… Но владыка этого как раз вовсе не боялся. В нем чувствовалась удивительная свобода мысли, слова и жеста. Мы благополучно добрались до Бутовского полигона. По дороге я рассказал владыке историю нашей Подмосковной Голгофы, показал расстрельные рвы на территории. Для него всё это было интересно и жизненно важно. Сербский епископ стоял на снегу в сандалиях и горел этим местом, этой мученической памятью! На тот момент владыке шел 68-й год. В деревянном храме Новомучеников и Исповедников Российских нас встретил священник Артемий Цех. Владыка зашел в алтарь и кратко помолился. Между тем время обеденного перерыва уже закончилось, и отец Артемий отвез владыку на машине в Даниловский монастырь, где продолжалась конференция. Потом я узнал, что многие годы владыка занимался сбором исторических документов о сербских новомучениках. Тема мученичества ему была близка — он великий мучениколюбец — и поэтому его так тронуло Бутово».

На протяжении всей жизни владыки Афанасий и Амфилохий, с молодых лет посвятив себя служению Богу, являли удивительное братство во Христе

Владыка той свободе во Христе, в которой он жил, старался научить всех, кому посчастливилось быть с ним рядом. О глубине его видения бытия и силе молитвы, строгости его личного монашеского подвига, прямоте в общении, исключающей малейшую фальшь или неискренность, свидетельствуют воспоминания священнослужителей, монашествующих, известных богословов и многочисленных студентов из разных уголков мира.

Он был очень простым в общении, любил добрые шутки со смыслом. К нему не надо было обращаться «Ваше преосвященство» — владыка говорил, что он этого не любит. По вечерам, освободившись от мероприятий, архиерей нередко навещал студентов, многие из которых очень ценили его отеческую заботу и с любовью принимали жизненные уроки. В близком общении всё становилось по-семейному просто. Владыка Афанасий вел себя со всеми как с родными детьми: мог бросить связкой бананов в семинаристов — «разделите между собой!» и шутя сказать: «Я знаю, как мне пробраться в Царство Небесное! Вот когда вы будете в раю, начнете там баловаться, а потом скажете Богу: "Господи, вот если Ты возьмешь в рай того грубого старика, который нас на земле гонял, он нас угомонит!" И Господь возьмет меня в рай».

Последние годы подвижника прошли на покое в монастыре Тврдош. Он жил скромно и просто, избегал почестей и не принимал никаких подношений. При этом участвовал в многочисленных научных конференциях как в Сербии, так и в других странах, посвященных истории Церкви, философии, богословию и христианской культуре. Однажды в МДА на защите диссертации на тему «Антропология преподобного Иустина (Поповича)», куда владыка был приглашен как внешний оппонент, занимая место в комиссии, обнаружил, что ему поставлено мягкое кресло, отставил его и взял простой деревянный стул.

Поскольку владыка знал языки, то занимался переводами святых отцов. После обеда обязательно физически трудился: сажал виноград, деревья, копал грядку. Как-то за одной из братских трапез он стал читать. В поучении говорилось о смирении. А неугомонный кот в это время за окном не прекращал свое требовательное «мяу!». «Смирение — это…» — «Мяу!» — «Смирение — это…» — «Мяу-у!» Исход дискуссии решила пара спелых помидор, запущенных через окно в оппонента. Оторвавшись на тридцать секунд от чтения, владыка продолжал: «Смирение — это…»

«Вблизи — ребенок… Большой ребенок! — пишет хорошо знавший и любящий епископа Афанасия митрополит Николай (Хаджиниколау). — Совершенно не важно, где он родился, как и чему он учился, куда путешествовал, сколько книг прочитал и даже написал. К счастью, он ни на кого не похож. То, что он делает, неизменно не похоже ни на что — и это ни к лучшему, ни к худшему. В нем есть добро и величие. Это по-настоящему великий человек».

«Он не останавливался где-то на полпути, не отвлекался на второстепенное. Искал Царства Божиего, а всё остальное прилагалось»

«Епископ Афанасий — это такое солнце! Под его лучами тепло и радостно, хочешь на него смотреть и смотреть, а трудно, — потому что собственное зрение не выдерживает… Слова владыки Афанасия — всегда живые и непосредственные, но "со властию", которая есть плод долгой, сосредоточенной жизни во Христе», — делится впечатлениями один из почитателей владыки.

Приведем некоторые из рассуждений владыки о Православии, Церкви, Божественной литургии:

Литургия — целостное дело и мирян, и священнослужителей. Она нас возводит к Царствию Небесному, и в ней присутствует Боговоплощенный Христос, Который с нами до скончания века. Всякая тварь участвует в ней. Она прежде всего выражается как народное дело, в котором участвует весь народ Божий. Когда одного русского епископа, впервые выехавшего на Запад после падения коммунизма, спросили западные христиане (протестанты и римокатолики): «Что Русская Православная Церковь делает для решения социальных вопросов?» — епископ смиренно ответил: «Мы служим Божественную литургию». Удивленные его ответом, они не поняли владыку. Не поняли по одной простой причине: они не понимают, что такое Церковь и не знают, что значит служить Божественную литургию. Это был самый лучший ответ, поскольку Божественная литургия — вход в Царствие Небесное, вход в эту вечную реальность, которая не нуждается ни в каких социальных служениях. Царствие Небесное будет как вечная трапеза, состоящая не только из благодарения Богу, но из активного дела всех, праксиса, движения, участия.

***

Человек, удаленный от Бога, очень склонен к тоталитаризму, что означает отказ от соборности, отказ от открытости, любви, истинного преуспеяния, истинного прогресса и стремления вместе со всем творением Божиим войти в Вечный Дом наш, который зовется Земля Живых (см.: Пс. 26: 13. — Ред.).

***

Православие поэтому имеет в этом мире постоянную миссию, никогда не тоталитарную, вследствие чего часто не действует результативно, успешно. Многие ждут, что оно будет «действенным», «эффективным», возымеет силу, организацию, администрацию — а в этом нет ничего хорошего. И не надо, чтобы православные так себя вели. Это не означает, конечно, лениться и не работать, но мы видим, что западная цивилизация наложила на современный мир некую такую «эффективность», результативность, успешность, утилитарность и тем самым тоталитарность, и этого же требует и от нас. Поэтому Запад высмеивает и не терпит Православия.

***

Мы сеем, пропалываем, копаем, обрабатываем, поливаем внутри самих себя вечную жизнь, вложенную в нас Богом. От нас требуется труд, а успех — в руках Божиих. Это делает нас смиренными, умеренными, трезвыми. Не пораженцами, а делателями, не активистами, которые активность превращают в «акцию ради акции». Участие в жизни — значит любовь. Невозможно сказать о любви, что она доделана, завершена; что ты доделал дело, когда кого-то полюбил, — конечно же, ты только начал дело! Жизнь — это любовь, жизнь — это свобода, жизнь — это радость и будущее, жизнь — это сообщество в Земле Живых, в Том, который есть Вечный Источник Жизни, Вечное собрание Жизни, Вечная Полнота Жизни — во Христе — Земле Живых.

***

Наш сербский православный народ, а также и греческий, и русский очень любят свою землю. Интересно и характерно, что православные исихасты на Балканах: греки, сербы, болгары, а после и русские, и румыны, всегда боролись и даже стояли во главе борьбы за освобождение своего народа и Родины. И прежде всего они ратовали за сохранность внутренней свободы своего народа, его души, веры, самосознания, характера. Мы боремся за сохранность этой внутренней свободы, за сохранность веры и души, за Христа, за нашу Землю Живых, а не за освоение новых территорий, земель или государств.

***

Человек призван жить, участвовать в жизни, быть живым. Живя и животворя вокруг себя всю природу, человек вносит в нее жизнь, сеет вокруг себя жизнь, не только продолжением рода. Речь идет о том, чтобы делиться с ближним, о союзе, о любви, о жизни. Всякий час, который разделяется с ближним, преумножается. Так устроил Бог. Отсюда проистекает радость, отсюда проистекает бессмертие. Зло и грех, которые вошли в мир и в человека — это отделение от общения, от единения с Богом-Жизнодавцем. Поэтому, когда человек отделяется, когда самостоятельствует, когда индивидуализируется, когда себячествует, затворяется в себе, он, по слову Достоевского, затворяется в темнице своей самости. Этим человек не самоутверждается, но, наоборот, разоряется, блокируется, уподваливается, умертвляется. Ведь это и есть смерть, и, к сожалению, может оказаться вечной смертью, если он оборвал связь с жизнью, общение любви с Богом и ближним, если не участвует в обществе живых, в Боге, в Котором всё. В этом соборность Православия, и это основа нашей веры.

Молясь об упокоении души владыки Афанасия, мы надеемся, что он помянет и нас в своих святых молитвах у Престола Божия. Пусть его святые молитвы пребывают с нами и во время Великого поста, и в пасхальный период, и на протяжении всей нашей жизни. Аминь.

Материал подготовлен редакцией сайта obitel-minsk.ru

Фотографии из интернета

При подготовке использовались материалы:

- Православная вера и жизнь (Епископ Афанасий (Евтич)) — По ком звонит колокол | mgarsky-monastery.org

- Хлеб богословия — Сайт храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Смоленска | acathist.su

- «Я знаю, как мне пробраться в Рай» | Православие.ru

- «Мудрость старика, простота ребенка», или Зеркало, головоломка, личность | monastery.ru

- Памяти владыки Афанасия (Евтича) — Храм святых Новомучеников и Исповедников Росcийских в Бутове | martyr.ru

- Христос — Земля Живых. | Катехон. Информационно-аналитическое издание | katehon.com

---------------

* Историк, директор Мемориального центра «Бутово».

04.03.2025